Sempre di più mi convinco che ci vuole fegato per scrivere di architettura: ci vogliono consapevolezza critica, capacità di sintesi e un equilibrato distacco per non cadere nel tranello di diventare retorici, prolissi e autoreferenziali. Scrivere di architettura, cioè tradurre in conoscenza i dati di esperienze progettuali, è un esercizio complesso: è un po’ come tentare di disvelare sensazioni e percezioni individuali provando a oggettivarle attraverso concetti condivisi. Per me, poi, dovendo anche essere un progettista, è sempre di più trovarsi sospeso tra il bisogno di affermare un’interpretazione e l’ansia di nascondere il giudizio.

Sono anche convinto che “la scrittura sia un tentativo disperato di preservare la memoria e consenta di non perdere pezzi lungo il cammino” (I. Allende). Ecco perché credo sia coraggioso, e doveroso, raccontare cosa nasce di architettonico nel nostro territorio anche se non costruisce completamente quel racconto che avresti voluto presentare. Non perché quello che raccogli, selezioni, cerchi di commentare non sia degno di nota, ma perché mettendo insieme disegni, immagini e testi cresce la sensazione che tra protagonisti del processo progettuale e ricaduta sul territorio ci sia un rimosso amaro, una rinuncia apparecchiata nella prassi.

E veniamo subito al tema che provo ad accennare, con calma e sangue freddo. Lo faccio come una richiesta di dialogo. E insieme come il bisogno di una smentita.

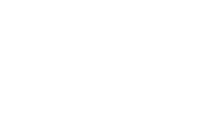

Quando l’architetto lavora sul tema dell’edificio pubblico o di uso pubblico (non individuale, ma usato da comunità diverse come può essere una scuola o una fabbrica) si concede il lusso di obliterare la ricerca sulla complessità spaziale provando a concentrare tutta la carica sperimentale del progetto nell’esattezza strumentale dell’immagine urbana dell’edificio. Come se ci fosse la necessità di qualificare il progetto attraverso la trasmissione immediata dei valori d’uso dell’edificio nella sua immagine urbana. Con il risultato inevitabile di non lavorare sulla necessità di dare qualità all’esperienza individuale, anche se universalmente condivisibile, che gli utenti fanno dello spazio. Si scrive di involucri, di pelli, di tecnologie e materiali innovativi necessari a dare all’edificio un’immagine di sicuro fascino al limite dell’autoreferenzialità senza porre grossi accenti sulla capacità dell’articolazione spaziale di garantire relazioni e gestire gli usi per cui l’edificio è stato costruito.

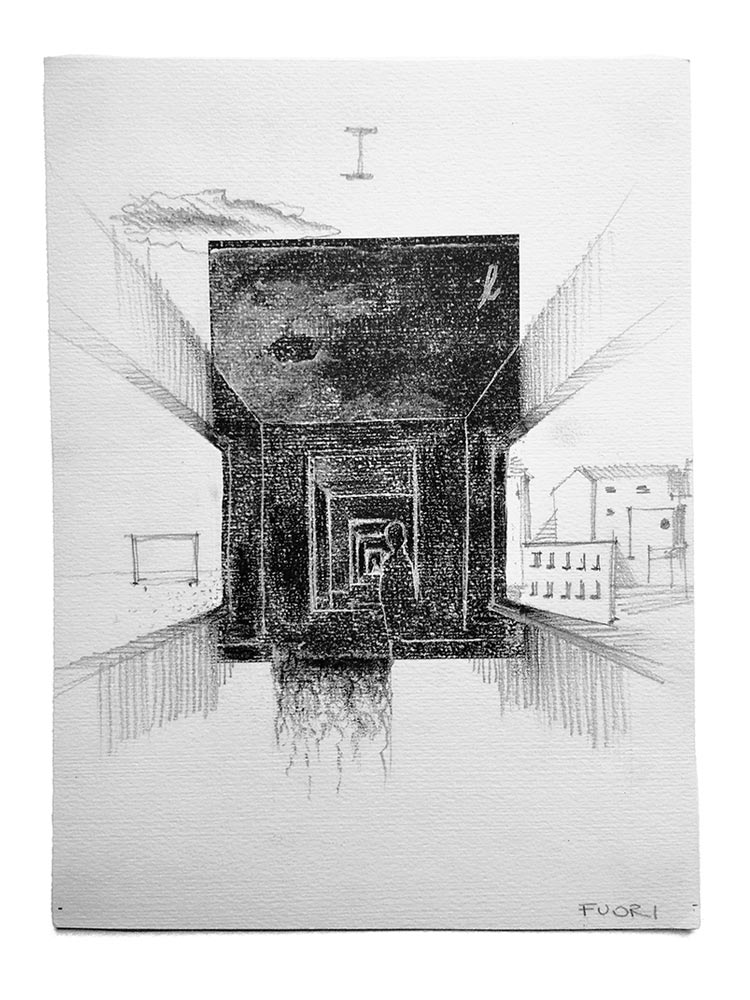

Quando invece il progettista lavora sul tema della casa, dello spazio dell’intimità e della quotidianità familiare, sceglie di ricorrere a un linguaggio dalla sintassi minima, sofisticato per eccesso di riduzione. Traduce il bisogno del benessere, della sicurezza e della familiarità ricorrendo alla pulizia di un gioco compositivo fino ai margini del formalismo. Una riduzione afona della complessità emotiva e conoscitiva della casa fino al limite dello stilismo. Come se non ci fosse la possibilità di accettare la potenza espressiva, l’aspetto più umanamente personale, la bellezza dell’errore e della sgrammaticatura dell’azione propria dell’abitante accontentandosi di raccontare (e contribuire a definire) un immaginario domestico ridotto a stereotipi. Si mostrano interni di una precisione quasi aritmetica, distillati di un sapiente controllo sulle forme e sugli oggetti. Dove le materie sono utili a rappresentare un concetto e non un modo di vivere un luogo.

Avrei voluto che la raccolta dei progetti di questo numero di Mappe fosse stata una “prova del nove”, una verifica tagliente e spietata di questo pensiero sulla produzione d’architettura del nostro territorio. Per fortuna non lo è. La verifica non torna. Meglio essere contraddetto dai fatti. Buona lettura.