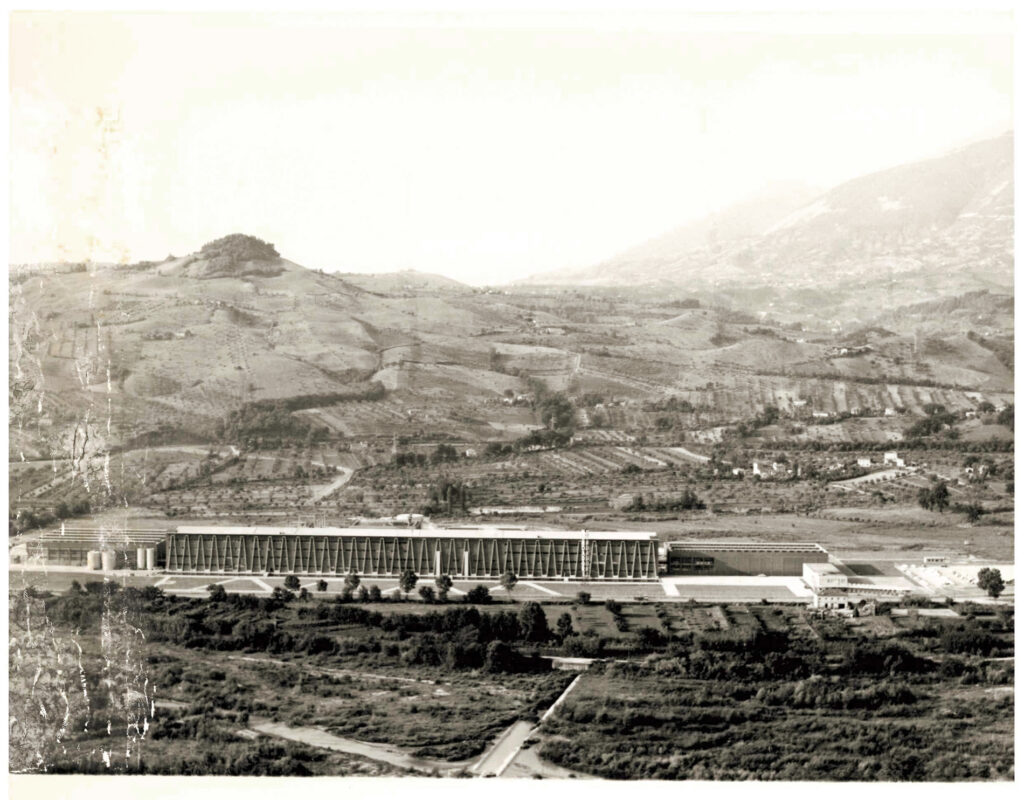

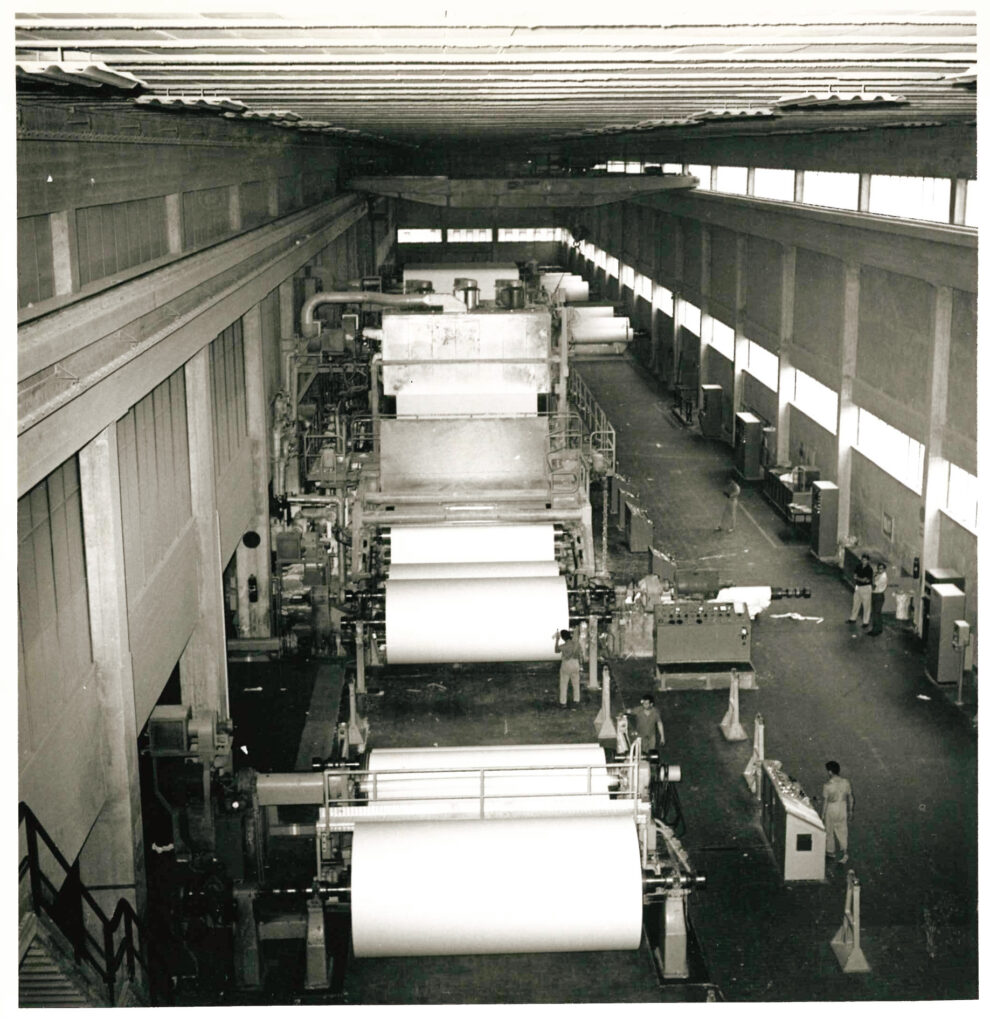

Nel 1961 Giorgio Mondadori apre una nuova cartiera ad Ascoli Piceno, città collocata nella punta più settentrionale dei territori agevolati dalla Cassa del Mezzogiorno. Sebbene il campo d’azione di questi incentivi doveva riguardare i territori del Sud, si decide di includere anche la parte meridionale della regione Marche per via dell’arretratezza nel settore secondario e della grande industria. In questa area, nello specifico a Marino del Tronto, Giorgio Mondadori colloca la nuova cartiera, scegliendo Ascoli “perché è convenientemente ubicata e ricca di acqua, si trova nella punta settentrionale del territorio favorito dalla Cassa del Mezzogiorno, ha una popolazione laboriosa, permette di usufruire di un raccordo ferroviario e (…) perché infine è vicina ai porti di San Benedetto e di Ancona”¹. Con una visita ufficiale dell’allora presidente del Consiglio Aldo Moro viene inaugurata, il 26 novembre 1964, la cartiera di Ascoli Piceno, destinata alla produzione di carta patinata per periodici. L’edificio viene progettato da Armin Meili, architetto svizzero che si è già occupato del complesso Mondadori di San Michele a Verona. Nell’edificio il progettista risolve, con efficienza ed eleganza, un problema funzionale complesso: la realizzazione di un unico ambiente in cui collocare la Beloit, avveniristica macchina continua per la produzione della carta, lungo 250 mt e largo 30 mt, conformato nella previsione di un futuro raddoppio dell’impianto, e dunque caratterizzato da un prospetto completamente libero, opposto all’imponente facciata principale. Il disegno viene generato dalla matrice produttiva, lo spazio si presenta come un grande involucro, cucito intorno alle dimensioni e alle esigenze funzionali della macchina.

Il risultato ottenuto da Meili è un’architettura singolare, con un esito di grande forza incastonato nettamente nel panorama della valle del Tronto, che in quel punto amplia il suo argine proiettandosi verso il mare Adriatico. L’elemento di maggior rilievo architettonico è rappresentato dalla facciata. Nel suo disegno l’architetto svizzero ha probabilmente ricercato una possibile convergenza tra l’esigenza comunicativa del simbolo ‘M’ (Mondadori) e l’idea di raccontare all’esterno l’imponente dispositivo di produzione: una linea continua che in maniera regolare sale e scende, come tante ‘M’ collegate l’una all’altra, descrivendo il ciclo produttivo della carta. Attraverso la ripetizione in sequenza della lettera si ripropone il lungo percorso che l’impasto cartaceo percorre all’interno della macchina continua: in seccheria l’infinito nastro bianco si solleva verso l’alto, poi improvvisamente attraverso un apparato di rulli precipita in basso, per poi risalire di nuovo sopra un cilindro e scendere nuovamente, disegnando una linea spezzata che richiama una lettera ‘M’ replicata svariate volte. Una vasca di raccolta dell’acqua, utilizzata nella produzione, affianca l’intera facciata mostrandone il riflesso. La ripetizione del tema caratterizza anche l’ampio spazio antistante il fronte principale attraverso un sistema di percorsi che incidono infinite ‘M’ nel verde.

I primi anni della Cartiera di Ascoli Piceno registrano una condizione di intensa produttività e di soddisfazione generale, sia da parte della dirigenza che dalle maestranze. L’azienda mostra un’impostazione in linea col modello di lavoro Olivettiano e garantisce servizi e benefit ai dipendenti. A partire dai primi anni Ottanta, alcuni cambiamenti all’interno dell’azienda vanno poi a ripercuotersi nel destino della Cartiera di Ascoli Piceno. Nel 1982 la ditta fonda la rete televisiva di Canale 4, che dopo due soli anni, schiacciata dalla concorrenza delle altre emittenti, verrà ceduta alla ditta Fininvest. Al fine di ripianare le perdite in bilancio, nel 1985 viene costituita la holding finanziaria AMEF, gestita dalle famiglie Formenton e Mondadori e regolata da un patto di sindacato al quale partecipano il gruppo De Benedetti e il gruppo Berlusconi. Nel 1989 i rapporti si incrinano: Formenton rompe l’alleanza con De Benedetti e si accorda con Fininvest. La situazione viene sciolta, nel 1991, su iniziativa di Andreotti. Queste vicende indeboliscono la Mondadori a livello finanziario e la Cartiera di Ascoli Piceno, pur essendo efficiente e produttiva, non riesce a offrire un sostegno ingente, e dunque nel 1988 viene affidata in gestione a Flavio Sottrici. L’imprenditore non riesce a sostenere il peso del mutuo e in meno di tre anni, nel 1993, dichiara fallimento. Nel 1998 le banche vendono la cartiera di Ascoli Piceno alla multinazionale finlandese Ahlstrom, che in quel periodo è in cerca di un’ulteriore sede per differenziare il suo tipo di produzione, ed è molto interessata all’edificio di Ascoli: la prima cartiera in Italia con tutte le macchine allineate. Il passaggio ad Ahlstrom si concretizza nel 1998, con un cambio di produzione che, dal singolo prodotto di editoria decide di investire nel settore della carta commerciale.

Le previsioni non si rivelano poi così esatte, la concorrenza sembra schiacciare questo mercato e, nel 2007, con una produzione in attivo e 197 dipendenti, Ahlstrom decide di chiudere lo stabilimento di Ascoli. A questa data seguono anni di attese e presidi, da parte dei lavoratori, lasciati per un periodo in cassa integrazione e poi in mobilità. La vicenda si conclude nel 2011, quando la Cartiera viene affidata alla ditta Eurocomet di Brescia, una società di rottamazione che provvede a svuotare totalmente l’edificio vendendone i materiali. A partire da questa data la cartiera viene completamente abbandonata, ma non perde la condizione di fascino che deriva dalla sua immagine ieratica e silente, quella di una sapiente architettura nata con un carattere di efficienza e produttività, svuotata delle sue ragioni fondative e in attesa di un possibile ripensamento dei suoi spazi e delle sue finalità.

Il tema delle architetture produttive in disuso è questione molto complessa, in particolare le fabbriche del Novecento sono raramente reinseribili negli scenari economici ormai totalmente stravolti, e le strutture difficilmente convertibili ad altri usi e finalità, per via delle dimensioni e della stasi di alcune tipologie produttive. Nel caso della Cartiera Mondadori, ad incrementare la complessità concorre anche l’evidente qualità architettonica dell’edificio, che con la sua scatola stretta e lunga, il ritmo esposto delle travi in facciata, e l’uso dell’acqua come materiale di progetto, si mostra molto simile alla Cartiera Burgo di Pierluigi Nervi, realizzata a Mantova tra il 1960 e il 1964. Con l’intervento della Fondazione P. L. Nervi l’opera ottiene il vincolo per la salvaguardia come vero pezzo unico quale bene immobile di interesse culturale particolarmente importante, fatta oggetto di un restauro conservativo e riconvertita in impianto di produzione di carta riciclata. Difficile aspettarsi un tale destino per la cartiera di Ascoli, collocata in un territorio più periferico e firmata da un nome meno altisonante di Pierluigi Nervi.

Tuttavia diverso, e forse anche più interessante, è lo scenario che si sta delineando per l’architettura in questione. Affidato a una ditta immobiliare locale, l’intero edificio è stato suddiviso in fette di spazio cielo terra (dunque con una logica spaziale opposta alla dimensione longitudinale originaria), ciascuna singolarmente acquistabile. Diversi imprenditori stanno comprando le varie porzioni e alcuni iniziano a denunciare la loro presenza nel retro dell’edificio. La facciata posteriore, da sempre priva di disegno, oggi racconta del dinamismo di un processo di re-cycle della struttura, attraverso la riappropriazione degli spazi antistanti, o la connotazione delle porzioni di facciata abitate. Dunque non più un grande insediamento industriale, laddove c’era la Mondadori, ma tante piccole e medie attività, circa cinquanta, insediate all’interno dell’edifico principale e nei capannoni esterni. L’interesse di imprese, artigiani, tipografi e depositi ha attivato un processo partecipativo non progettato che sta progressivamente risvegliando questa stecca abbandonata che, se pur con logiche spaziali ed economiche differenti, continua a vivere e a mantenere la sua destinazione produttiva.

Più o meno consapevoli, nel disegno dello spazio, risultano i processi di appropriazione della cartiera da parte dei nuovi abitanti, e sinora nessuno ha toccato il fronte disegnato dal ritmo delle travature in facciata. Se pur inserito nel Censimento Nazionale delle architetture italiane del dopoguerra², l’opera non presenta alcun vincolo di riconoscimento. Consolidare la consapevolezza del valore di questa vecchia fabbrica dismessa non significa auspicare l’imbalsamazione di ciò che resta, ma guardare a ciò che verrà con la capacità di comprendere il passato, con interesse e sensibilità nel ricucire una trama di sottili corrispondenze tra preesistenza e progetto contemporaneo.

Note a piè di pagina:

¹ Carlo Lozzi, L’industria della carta in Ascoli: dalle cartiere medioevali alla Mondadori, in Atti e memorie, 1970: Serie VIII, volume V (1966-67) in Menzietti, G., Romagni, L., La cartiera Mondadori di Ascoli Piceno, Libria, Melfi 2024, p. 25.

² Piattaforma online promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che si occupa della mappatura del patrimonio di architetture contemporanee in Italia dal 1945 in poi, con l’obiettivo di aprire una riflessione generale sullo stato del patrimonio architettonico recente e accrescere la consapevolezza del suo interesse, https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it, consultato il 23 Maggio 2025.