In un libro monografico sull’opera, allora ventennale (1995-2015), dell’architetto Rossini, che con trasporto progettai e realizzai dieci anni fa, utilizzai due termini che trovo ancora belli ed efficaci per descrivere il suo incessante lavoro sul progetto di architettura: passione, la prima, e, già nel suo titolo, la seconda, irrequietezza. Entrambe sono parole evocative di un metodo di lavoro per Silvano, che con curiosità ed energia fonda le sue azioni compositive nella carne viva del progetto di architettura, disciplina che è materia mutevole e che si compone di molte sfaccettature – tecniche, estetiche, sociali, economiche e politiche – che il lavoro creativo di Rossini ha sapientemente tenuto insieme attraverso il disegno di una personale infrastruttura genetica, che pervade l’essenza dei suoi organismi edilizi e ne racconta, con forme e spazi, l’energia della vita. Lavoro incessante e appassionato che, in questi nuovi dieci anni, nonostante le sempre più ostiche difficoltà di questo mestiere e non solo, si è ulteriormente sviluppato, inseguendo una personale ricerca nelle tecniche e nelle forme del progetto contemporaneo. Un progetto, quello di Silvano Rossini, che affronta il complesso presente sempre all’interno di una solida formazione fiorentina, fondata sui suoi più originali maestri – da Michelucci a Savioli e a Ricci, con il quale ha anche condiviso esperienze professionali – ma che è originalmente trasversale e insegue anche morfologie che propongono un’idea di continuità nel presente dell’esperienza del moderno con i suoi movimenti.

In un contributo del libro sopra citato, il fiorentino Cristiano Toraldo di Francia dirà di Silvano Rossini che, a differenza dei suoi coetanei marchigiani, “si è nutrito dello spirito un po’ ribelle e contraddittorio dell’atmosfera della Facoltà di Architettura di Firenze negli anni Settanta”, e che caratterizzerà, per me in modo ammirevole, il suo operato, legando il progetto alla ricerca delle arti, all’impegno sociale e politico e coincidendo con uno dei caratteri principali del fare architettura: l’impegno civile. Una trasversalità e, a volte, una necessaria dimensione contraddittoria, essendo immersi in un tempo di plurale contemporaneità, che costruirà la specificità poetica dell’architetto marchigiano nella distaccata vicinanza alla tradizione del costruire italiano – attraverso la materia e il colore – e nella passione critica per il Movimento Moderno, per i suoi maestri internazionali e italiani.

Tra questi ultimi, quel Terragni colorato, così originalmente descritto e ben raccontato nel capitolo “Materiali e Colori” dell’Atlante Terragni di Attilio Terragni, Daniel Libeskind e Paolo Rosselli per Skira Edizioni, dove sono rintracciabili con evidenti assonanze rimandi materici e cromatici, come dati genealogici delle opere costruite del nostro Rossini. E a Terragni Rossini si riferisce non solo con l’astrattismo e la tensione verso un uomo nuovo – tema sotteso nella sua Casa del Fascio e in altre opere dell’epoca – ma anche con un nuovo dinamismo spaziale, che è stato ed è sempre al centro del lavoro di Rossini e che ritroviamo in opere meno note del maestro moderno, ma che per potenza sono forse anche più evocative, come, ad esempio, l’allestimento della sala “O” nel Palazzo delle Esposizioni di Roma per la mostra sul decennale della rivoluzione fascista. Un dinamismo compositivo per questa esposizione piena di firme illustri e che, in particolare con Terragni, trova la forma più efficace, ad esempio, per le soluzioni adottate attraverso un uso dinamico delle immagini, che si sovrapponevano o fuoriuscivano dalle pareti, trasmettendo un’idea di movimento totale.

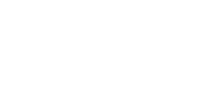

Contratto di Quartiere “Borgo delle Mezzelane”. Progetto Architettonico: S. Rossini, con: A. Carlini e coll: M. R. Paolini; Progetto strutture: A. Dall’Asta, Coll: P. Lori, L. Ragni. Progetto Impianti: M. Maggi, F. Serpilli. Località Collina, Santa Maria Nuova (An) 2009-2014.

“Queste immagini in tumulto davano la sensazione che le pareti fossero sul punto di esplodere, un cinematismo mistico, un’integrazione dinamica data dalle figure delle masse che emergevano dalle pareti”, è il commento di Silvano Rossini, che vede in questa e in altre opere eroiche del periodo la capacità dell’architettura di legare storia e valori (forse impropri, dice, nel nascente movimento fascista) all’invenzione e all’innovazione spaziale: quella ricerca irrequieta e impaziente che, nonostante tutto, da sempre – anche in questi dieci anni dal libro monografico citato – è il fuoco della sua opera. Tra i riferimenti internazionali, Le Corbusier, Wright e Mies sono i maestri che cita maggiormente nei suoi dialoghi e, facendo riferimento al ruolo della struttura come strategia per l’invenzione spaziale, Rossini afferma che “la sua ricerca compositiva si basa sulle relazioni che dovranno interagire con gli elementi portanti dello spazio fisico, nel rispetto dei comportamenti statici delle sue componenti …” e ritiene “che debba esistere una coerenza tra i segni che costituiscono la distribuzione funzionale e spaziale e l’idea architettonica e gli elementi fisici che devono renderla leggibile e caratterizzabile (…) L’idea fondante del progetto si traduce in geometrie, che diventano tracciati, linee, punti, nodi (…) Queste geometrie dialogano tra loro in modalità trasversali e gerarchie mutevoli, costruendo tra loro un lessico che affonda nella storia dell’architettura e dà valore al progetto” (S. Rossini).

Se nel ventennio precedente le opere incluse nella monografia Quodlibet mettevano al centro della loro ricerca poetica la necessità della complessità, attraverso tracciati, addensamenti, vuoti, aperture e scavi nella costruzione di tessiture ideali come rappresentazione del complesso spazio della città italiana, e per questo testimonianze del valore pubblico di un edificio, sia esso di grande o piccola scala, nelle opere dell’ultimo decennio la riflessione e la ricerca si spostano maggiormente nello spazio interno, verificandone, nel disegno degli elementi costitutivi della struttura, uno degli elementi caratterizzanti la morfologia dell’architettura. Rossini riflette attorno al ruolo della tipologia strutturale, avvicina e prova a riconfigurare, con le sue opere recenti, la divisione o l’asimmetria tra l’ingegneria e l’architettura, dal punto di vista sociale e culturale, ma soprattutto da quello disciplinare. Di fatto, seguendo le orme delle testimonianze di necessaria sinergia delle esperienze del tardo moderno, con le sue forme prive di modaiola voluttà, utilizza la struttura come parte integrante del concept spaziale “in modo tale da creare una dialettica compatibile tra gli elementi necessari all’idea statica del manufatto e gli elementi che definiscono l’involucro” (S. Rossini).

Tra quelle esperienze torna alla mente sia la ricerca, anch’essa impaziente, sullo SPAZIO di Moretti, che individua nel disegno dell’involucro interno la ragione della forma della fabbrica, sia le riflessioni di Zevi, studiato da Rossini, quando afferma che “l’architettura agisce come una grande scultura al cui interno si cammina” o, più tardi, nel libro L’architettura in nuce del 1960, quando afferma, con la sua carica narrativa, che sia l’edilizia sia l’architettura offrono la lettura delle cavità fisiche: la prima in modo tecnico, la seconda in modo empatico e materico, esaltando entrambe il valore della tridimensionalità dello spazio, espresso attraverso la sequenza dei suoi spazi prospettici, sottolineati dalla presenza e dal ruolo degli elementi strutturali. Rossini, con lo studio di questi riferimenti del più intrigante Moderno – tra i quali, appunto, Moretti, che scriverà un saggio significativo in tal senso dal titolo Strutture e sequenza di spazi – si immagina il progetto come una sorta di mitigazione della forbice tra architettura e ingegneria e, per dirla con Carlo Olmo, “un ‘progetto’ con tutte le complesse relazioni tra obiettivi, finalità e esiti che proprio il ragionamento, già illuminista, sul progetto si portava in sé” (Carlo Olmo). Le opere prodotte nell’ultimo decennio, sottese a questo testo e di alcune delle quali si presentano delle immagini, pur se in continuità

con la plasticità (nei rimandi all’esperienza olandese) dei lavori precedenti, propongono una maggiore volontà di leggerezza, di riduzione della materia, connesse con la flessibilità e mutabilità dello spazio, che le costringe a fare i conti con la struttura ideale, capace di disegnare e produrre quel tipo di morfologie ambientali. Possiamo derubricare questo atteggiamento progettuale come un’intrigante riabilitazione del rapporto tra ingegneria e architettura, da sempre un terreno scivoloso, ma capace, sempre con Carlo Olmo, “di produrre località, come risultati di azioni volontarie, di casualità non certo deterministiche, ma neanche casuali, di codici informali e formali” (Op. cit.).

Programma Pinqua-PNRR.

Dieci alloggi per Maiolati Spontini (An). Progetto architettonico: S. Rossini; Progetto Strutturale: L. Piermattei; Progetto impianti: 3Energy

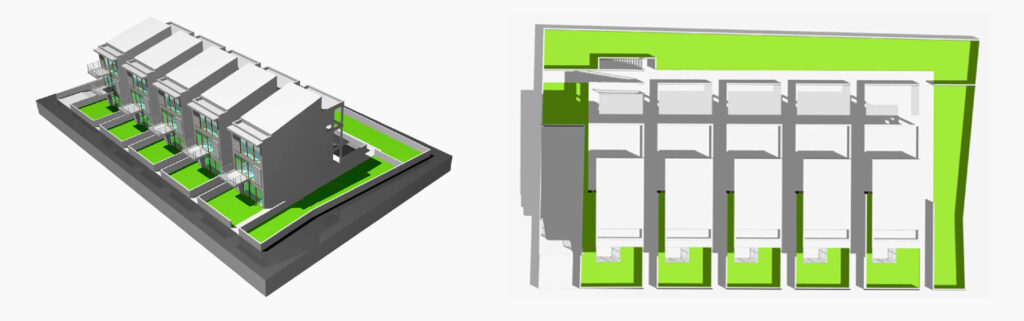

Museo dei Piceni di Numana.

Progetto architettonico: S. Rossini; Progetto strutturale: S. Santarelli; Progetto Impianti: ing. Dolmen.

Numana (An) 2021 – in realizzazione

In questa recente ricerca di leggerezza si può leggere in Rossini un ideale riferimento alla migliore ingegneria italiana, che, attraverso il progetto e le sue soluzioni formali e spaziali, ha anche affrontato la sfida del costruire, ottimizzando, ad esempio, l’uso della materia. Riduzione della materia significa riduzione delle spese e, viste le difficoltà a largo spettro del presente, sia economiche che di solidità delle committenze, le maggiorazioni dei costi delle materie prime e il difficile reperimento dei materiali per le imprese potrebbero essere significativamente calmierati da un sapiente progetto con adeguate morfologie.

Questa attenzione a forme capaci di sintesi e di qualità spaziale e tecnica, che Silvano Rossini con le sue opere recenti sta inseguendo attraverso una ricerca progettuale dedicata in particolar modo all’acciaio, gli fa affermare che: “di recente le tecnologie scelte si devono pur confrontare con il sistema dei costi, dati dai prezzi vigenti, che in fase di appalto non sono derogabili e spesso interagiscono con la scelta degli elementi costruttivi. I prezzari e i costi dei materiali condizionano a volte i caratteri del progetto”.

Una riflessione in linea con le esperienze dei protagonisti degli anni Cinquanta e Sessanta, momento storico italiano in cui architettura e ingegneria parlavano una sola lingua, quella di un (unico) progetto che metteva al centro del pensiero creativo una sinergia di questioni estetiche e costruttive. Per Pier Luigi Nervi, uno dei più importanti protagonisti di quei mitici anni, la solidità del rapporto tra progettista e costruttore era il motore per trasformare i vincoli in stimoli per l’innovazione. Una cultura progettuale oggi difficile da rintracciare su larga scala, ma che le opere recenti di Rossini testimoniano come una possibilità, distinguendosi nella sua appassionata ricerca, che appunto prova ad esprimersi con la tensione alla riduzione e leggerezza delle strutture, difendendosi con la forma e la creatività “dagli stessi dettati normativi che, imponendo margini di sicurezza e ridondanza, determinano una sorta di lobotomizzazione dell’intelligenza progettuale. Un’opulenza che produce oggi una torsione dell’orizzonte poetico dei progettisti, che non sono più chiamati a risolvere i problemi attraverso la creatività, che risulta perciò tutta orientata verso l’inutile, il superfluo, il ridondante appunto. Un’architettura dentro la quale tutto è concesso alla forma, perché in realtà nulla le è realmente richiesto. Forse, potremmo dire, che non hanno alcuna ‘stringente utilità’ dentro il processo compositivo” (P. Desideri, F. Salsano). Silvano Rossini, con la stessa passione e ossessione, come le opere recenti dimostrano, sta ancora facendo ricerca, sta ancora ricercando espressioni capaci di disegnare luoghi contemporanei, adatti all’endemica necessità dell’uomo di progredire e di vivere in una dimensione di prossimità e comunità. Orizzonte chiarissimo per Rossini, che ha sempre creduto nella dimensione politica del progetto e nella dimensione etica e sociale del mestiere, non perdendo mai occasione, con ostinazione, di testimoniare con lo spazio – oggi direbbe forse con la struttura spaziale – la necessità di veicolare emozione e bellezza negli utenti dell’architettura. Un rapporto, quello tra architettura ed etica, che aiuta da sempre Rossini ad evitare la deriva dell’opulenza formale e che le sue recenti riflessioni sulla leggerezza dell’impalcato strutturale consolidano, impedendogli di perdere di vista il ruolo della disciplina come servizio alla collettività.

Un approccio fenomenologico al progetto, che lega teoria, cultura e pratica, come in passato, e che con sapiente trasversalità rispetto al sentire comune lanciava Ernesto Nathan Rogers con il suo insuperato testo Esperienza dell’Architettura, dove affermava che non esistono concetti generali e teorie forti, e andava contro il più astratto Moderno e contro la sua forza ideologica, per dedicarsi invece di più al caso per caso, mettendo al centro l’esperienza umana: l’uomo, che percorre, vive, sente e fa esperienza dello spazio in cui si muove.

Programma PNRR. Nuova tribuna

Campo Sportivo di Castelbellino.

Progetto architettonico: S. Rossini; Progetto Strutturale: L. Piermattei Castelbellino (An) 2022 – in realizzazione

Nuova Palestra comunale di Concordia

sul Secchia. Progetto architettonico:

S. Rossini; Progetto strutturale:

L. Piermattei, O. Bassotti;

Progetto Impianti: G. Serpilli.

Concordia sul Secchia (Mo) 2012-2014